![]()

![]()

ピアノ教室コンセール・イグレック♪

- 連絡するページへ

- この先生に連絡する

ブログ

100人のピアノを聴いて

投稿日:2011-10-18

先だっての日曜日、第45回中日ピアノグレードテストピアノコンクールに出かけた。

岐阜、高山、東京、名古屋でおこなわれた地区審査会で優秀だった幼児〜成人までの参加者が集い、皆それぞれの思いでステージに上がった。

今回審査に立ち会わせていただいたのだが、朝9時から計9時間にわたり、110名の演奏を聴いた。

これはどのコンクールでもそうだが、上手なひとはたくさんいてもそのなかで本人なりに指先に自分の思いを明確に伝え切れているひとは1割ちょっと。

これはひとえに練習量もさることながら、音楽に対する深い情熱のゆえん。自らの思いとそれを見守る素直で豊かな環境も必要だろう。

そんな中最優秀賞に選ばれたのは、下呂在住の小学6年生。

ドビュッシーの作品をまるでミューズの神が舞い降りてきたかのように、水を得た魚のごとく演奏した。 http://bit.ly/qNa2jH

きっと彼女自身も好調で、素敵な曲とも巡り会い、テクニック面での充実も相まって、感謝のこころで演奏できたのだと思う。こうしたすべての時機を兼ね備えたような瞬間に、こうして立ち会えることは幸せな一時。

また審査員全員一致でこの受賞が決まったのも、印象的だった。

授賞式が終わって岐阜駅に立つと、朝から12時間が経っている。すべてが無事に終わり、ほっとする。

年齢にかかわらず自分のものとして消化している演奏は、ほんとうに清々しい。

日頃指導にあたって思うことはたくさんあるが、教えることそのものよりも伝え切れているか、ということをいつも思う。

教えることはいくらも出来るが、それを本人が深く広く消化してゆくには、いつも音楽に対する情熱とすなおなこころがなければ本人のなかで広がってはゆかないだろう。

すこしでもいい音楽に触れ、上達したならじっくりと幸せに感じられるような心のゆとりを大切にしてほしい。

そうしてそこに留まらず、もっともっと出来ることを探してほしい。

また、自分は出来る!と言いきかせ、先生が何でも教えてくれる、と他人まかせにしない。

自分から音楽をつかまえにいく、という構えはとても大切だし、こういった自主的なこころの積み重ねこそが実りとして本人に宿ってゆくのだから。

もちろん本人だけでなく、周囲にいる家族にもこうした思いが必要なのは言うまでもない。余計な期待や押しつけは厳禁だ。

楽器演奏って、人間性のすべてが出るもの。

だから人と比べて、とかそんなことよりも、自分の内側をしっかりと見つめてほしい。

「音楽を追求することは、すべて自分の内側にある。」と実にそう思うし、そういった強さをぜひつかんでもらいたいと思う。

試演会のあとで

投稿日:2011-10-10

きょう午前中にコンクールっこたちの試演会。

この秋、中日ピアノグレード記念ピアノ演奏会に出演する生徒、ショパン国際ピアノコンクール In Asiaと日本ピアノ教育連盟ピアノオーディションにエントリーしている生徒たち13人中11人が集まり、演奏した。

皆大きなミスもなく自分らしい演奏をしていて、にっこり。

夏以降ご父兄の付添いなしで先生と1対1のレッスンに切替えて以来生徒たちの自主性も育ち始め、レッスン中でも気軽に質問が来るようになったし、時には小学生から「ここの左手は手首のどの動きを使って弾くの?」などとても建設的な質問が来てびっくりすることがあるようになった。

毎回どこをどうやって練習したらよいのかきちんと自分で理解し、受け留めてゆこうという生徒たちの前向きの姿勢は、「付添いは要りません。」と言われてしまった(?)お母さま方に少々はさみしいかもしれませんが、とても頼もしいものです。

終わるとお昼前でしたが、皆でお茶とお菓子。

立食パーティーさながらでしたが、皆うちとけあっておしゃべりも徐々に高まり、笑顔いっぱいの楽しい会になりました。

私も会うのが久しぶりの友人が駆けつけてくれたので、終わって極楽の「茉莉花(ジャスミン)」でランチ。とても品のよいお味で、美味。

これにもうひと品と塩そばがつく!

これにもうひと品と塩そばがつく!

その後、近くのイタリアン「リストンテ・エスト」でお茶。

テラス席で貸し切り気分!

気もちのよいひとときでした。

Paris街歩き・・・

投稿日:2011-10-08

9月末予定通りParisから戻り、帰国したその日の午後からレッスンが始まっていて、秋のコンクール参加者による試演会をあさっての午前に控え、ちょっとひと息です。

今回の旅行でのスナップを見ながら、出掛けたところを思い出しています。

まずコンサートでは、オぺラ・ガルニエでモーツァルト「皇帝ティトゥスの悲劇」を観賞、シャガールの天井画とも再会、佐渡裕指揮のパリ管弦楽団「シェラザード」は圧巻!(この日のチェロコンチェルト独奏マルク・コッペイもよかった。)、チョン・ミュン・フン率いるフランス国立放送フィルではモーツァルトのオーボエコンチェルトでフランソワ・シャルルーの超絶技巧に舌を巻き、ほかサント・シャペルでヴァイオリンとヴィオラのデュオを楽しみました。

Opera Garnierにて

Opera Garnierにて

Salle Palyel にて

またふたつのオーケストラのコンサート会場でもあったサル・プレイエルの隣りに構えるプレイエルPleyer本店でのピアノ試弾が、ことのほか楽しかったです。

Pleyerにて

Pleyerにて

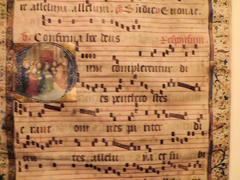

その他、ルーブル、オランジュリー美術館の再訪、モンマルトル博物館、クリュニー中世美術館、ジャックマール=アンドレ 美術館で始まったばかりのの「フラ・アンジェリコ企画展」 http://bit.ly/mZR2DMなど、街歩きの途中にも美術館がたくさんあります。

クリュニー美術館

クリュニー美術館

お世話になったパリの友人がグルメなこともあって、名の知られたところ、パリで人気上昇中の店、いつも行列のできる店、ふらっと入れて美味しい店など、滞在中ずっと美味しいお店に通いづめ。・・・

秋に入ったところで大好物の生牡蠣も食べられたし、友人の旦那さんがモンサンミッシェル産のムール貝のボイルを手料理して下さったり、また南仏でよく食べた懐かしいスープ・ド・ポワソンの味にも触れることができました。

とくに地元っ子に人気のお店L'ecumo St.Honoreで注文したお皿を待っているとき、近くに住んでいるというKENZOがふらりと立ち寄り、びっくり。

でもさらにびっくりしたのは、このお店を出てしばらく歩いた時だった。

にわかに周囲が熱くなり?、パシャパシャとシャッター音が鳴り響く。ん?と思った瞬間、車からサッと降り、階段を脱兎のごとく駆け上がり、教会のなかへと入っていった紳士。・・・

カフェでくつろぐ街のムッシューたちが「アラン・ドロンだよ。」とささやき合っている。

シャキッと背筋を伸ばし、肩ごしにピクピクっと背後に神経をめぐらしている様子に、幾つになってもたいへんだなぁ、と思ってしまった。(+o+)

カトりーヌ・ドヌーブもこの界隈に住んでいるということだから、こんなこともあるのか。

ブロンという大きくて丸い牡蠣を堪能。この店にかのKENZO氏が!

大好きなSoupe de Poissonも食べられてしあわせ!

日曜日には友人と友人のご主人と3人で、Velib(街に設置してある自転車)に乗ってペール・ラシェーズにショパンの墓を訪ねる。歩道ではなく、バスやタクシーといっしょに走る自転車は最初こそすこし要領がつかめず危なっかしかったが、目に飛び込んでくる風景は何ものにも替えがたい。 お二人のリードがなければとても無理だが、有り難い経験をしました。

G・シャルパンティエの墓 パリ市内の貸し自転車

ショパンの墓

ショパンの墓

この日はマレ地区を歩き、その後サン・ルイ島からシテ島へと歩き、サント・シャペルでのコンサートに行ったのだが、その後友人宅からほど近いお店で夕食をすませ、家に戻ろうという時、「SONIA RYKIEL」のウィンドウを眺めているマダムを見て「あれ、イザベル・アジャーニ!」・・・

フランスではだれでも知っている女優ということだったがすぐにはわからなかった。でも映画「カミーユ・クローデル」主演と聞いて思いだした。

ん〜、すごい!

今回ずっとお世話になった友人の家というのが、通りに面した門からソニア・リキエルまで30秒、「RALPH LAUREN」まで1分。有名な老舗店「カフェ・フロール」まで3分内、ルーブル美術館まで5分というところ。

このサン・ジェルマンの「ラルフ・ローレン」、3、4年の改築を掛けてごく最近オープンしたという。入ってみると美術館のごとく、貴賓な衣服たちがアートのようでした。 http://bit.ly/aiEHPt

ジャックマール=アンドレ 美術館にて Musée de l'Orangerie

友人がパリ中心の高級ブティック街のすぐ際に面したアパルトマンに住んでいることで、一歩出ればもうにぎやかで颯爽とした喧噪の只中にいられる。

クリュニー美術館、サン・ジェルマン教会はすぐ近くだし、オペラ座やオランジュリー美術館までも徒歩圏内。

お店のディスプレイは綺麗だし、道行く人々の洗練度も映画のなかにいるみたい。

とにかくよく歩いた。

これまでメトロをよく使ったが、結構徒歩で歩ける距離内なのだということを今回実感した。

せっかく素敵な街にいるのにわざわざ迷路のような地下にもぐらなくても、てくてく地上を歩くほうがパリの街はずっと楽しい。

写真でもご覧のように、何といっても街の色遣いのセンスは素敵です。

人気上昇中の<Passage53>にて

街を歩き回り、美味しいものを食べ、いい音楽を聴き、滞在先のおうちは英語圏、街に出ればフランス語圏で耳に入る音が気にならず、そんななかで日本語を話せる友人と行動を共にでき、耳にも目にも舌にもまったく心地よいParis滞在でした。感謝!

Basilique du Sacré-Cœur パリで一番美味しいバゲットの店

(モンマルトルにて)

アーカイブ

- 2026年01月(1)

- 2025年12月(2)

- 2025年10月(1)

- 2025年09月(1)

- 2025年08月(2)

- 2025年07月(1)

- 2025年05月(1)

- 2025年04月(1)

- 2025年03月(1)

- 2025年02月(1)

- 2025年01月(1)

- 2024年12月(2)

- 2024年11月(1)

- 2024年10月(2)

- 2024年09月(2)

- 2024年08月(2)

- 2024年07月(1)

- 2024年06月(1)

- 2024年05月(2)

- 2024年04月(2)

- 2024年03月(2)

- 2023年11月(1)

- 2023年09月(1)

- 2023年08月(2)

- 2023年07月(1)

- 2023年05月(1)

- 2023年04月(2)

- 2023年02月(1)

- 2022年12月(2)

- 2022年11月(1)

- 2022年10月(1)

- 2022年09月(1)

- 2022年08月(2)

- 2022年07月(1)

- 2022年05月(4)

- 2022年04月(4)

- 2022年03月(1)

- 2022年01月(1)

- 2021年11月(1)

- 2021年10月(1)

- 2021年09月(1)

- 2021年05月(1)

- 2021年04月(1)

- 2021年03月(1)

- 2021年02月(1)

- 2021年01月(2)

- 2020年11月(1)

- 2020年10月(1)

- 2020年09月(1)

- 2020年08月(1)

- 2020年07月(1)

- 2020年03月(1)

- 2020年02月(1)

- 2020年01月(1)

- 2019年06月(2)

- 2019年05月(2)

- 2019年04月(1)

- 2019年02月(1)

- 2019年01月(1)

- 2018年11月(1)

- 2018年10月(1)

- 2018年08月(1)

- 2018年05月(1)

- 2018年02月(1)

- 2018年01月(1)

- 2017年10月(1)

- 2017年08月(2)

- 2017年07月(2)

- 2017年06月(3)

- 2017年04月(3)

- 2017年01月(1)

- 2016年12月(1)

- 2016年10月(1)

- 2016年08月(2)

- 2016年06月(1)

- 2016年04月(1)

- 2016年03月(2)

- 2016年02月(1)

- 2015年12月(1)

- 2015年11月(1)

- 2015年10月(1)

- 2015年09月(1)

- 2015年08月(1)

- 2015年07月(1)

- 2015年06月(1)

- 2015年05月(1)

- 2015年04月(2)

- 2015年03月(1)

- 2015年02月(1)

- 2015年01月(1)

- 2014年12月(3)

- 2014年11月(2)

- 2014年10月(2)

- 2014年09月(2)

- 2014年07月(1)

- 2014年06月(1)

- 2014年05月(4)

- 2014年04月(1)

- 2014年03月(2)

- 2014年02月(1)

- 2013年12月(5)

- 2013年11月(1)

- 2013年10月(1)

- 2013年09月(2)

- 2013年08月(1)

- 2013年07月(1)

- 2013年06月(1)

- 2013年04月(1)

- 2013年03月(1)

- 2013年02月(1)

- 2013年01月(1)

- 2012年12月(2)

- 2012年11月(1)

- 2012年10月(3)

- 2012年09月(3)

- 2012年08月(1)

- 2012年07月(2)

- 2012年06月(2)

- 2012年05月(1)

- 2012年04月(3)

- 2012年03月(1)

- 2012年02月(2)

- 2011年12月(1)

- 2011年11月(1)

- 2011年10月(4)

- 2011年09月(1)

- 2011年08月(1)

- 2011年07月(3)

- 2011年06月(1)

- 2011年05月(5)

- 2011年04月(2)

- 2011年03月(5)

- 2011年02月(1)

- 2011年01月(4)

- 2010年12月(3)

- 2010年11月(1)

- 2010年10月(2)

- 2010年09月(1)

- 2010年07月(3)

- 2010年06月(5)

- 2010年05月(5)

- 2010年04月(3)

- 2010年02月(1)

- 2010年01月(1)

- 2009年12月(2)

- 2009年11月(1)

- 2009年10月(1)

- 2009年09月(1)

- 2009年08月(1)

- 2009年06月(1)